刘旭作品4 - 记忆靠谱么?

记忆靠谱吗? 2014-12-03 刘旭 奴隶社会

序(一诺):今天这是做神经生物学研究的刘旭同学的第二篇文章。看他前一篇文章,在TED上给过Talk的研究成果,可以在网上搜索奴隶社会+一个老鼠的盗梦空间。(华章这几天不方便发文章,我技术能力比较差,大家担待哈)。今天他讲的是他上篇文章提到的研究成果的后续,很有意思。 而且越想越有意思。 我们的大脑,个人到集体,到媒体,到社会, 一定程度上都再进行同样的“再固化”。 你看完告诉我同意不?

另外读者里有做科研的朋友,鼓励大家投稿。菠萝(治中)的癌症系列和刘旭的记忆系列都很有意思吧。做好科研的核心能力之一是能讲好故事(其实做什么事都一样), 所以这里挑战大家也把自己做的工作讲成好故事和大家分享。

-----------------------------------

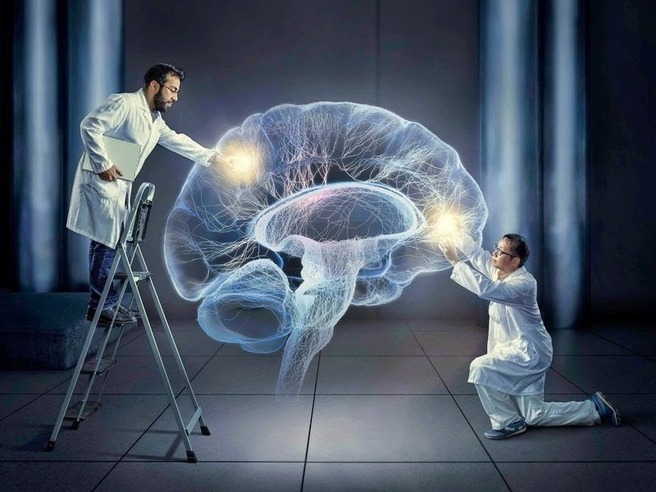

人的记忆究竟有多可靠?越来越多的研究表明,记忆远没有我们想象的可靠。

记忆并不等于事实。即使同一件事,不同的人会有不同的记忆。这样的例子顺手拈来:远的不用说,如果你还没看过,快去看看奴隶社会发过的颜宁和一诺写的她们在清华的共同经历,其中颜宁写A,一诺改注B的有木有!(一诺,不好意思,让你躺枪,为科学献身啦…)

记忆并不是一成不变的,记忆是有生命的,会不断变化。人们常爱把记忆比作一张照片,这其实是不恰当的,除非我们说的是像《哈利波特》里那些挂在墙上,会说话,会动的照片。如果你坚持要将记忆比作一张照片,那么这张”照片”会随着时间的流逝不断褪色,就好像人对于某段记忆的感觉会渐渐淡漠,这可能就是人们常说的”时间是治疗一切创伤的良药”。更不可思议的是,这张”照片”不但会褪色,”照片”的内容有时甚至会被扭曲。

美国心理学家Schacter教授在他的著作《记忆的七重罪》中就提到这样一个例子:他的一个朋友,澳大利亚的心理学家 Thomson教授有一次被人控告强奸。但他的不在场证明是滴水不漏的,因为案发当时他正在接受电视台现场直播的采访,更凑巧的是,他当时讨论的话题恰恰就是记忆是如何的不可靠。后来调查发现,原来那个被害人受到袭击之前,正好在看Thomson的电视采访。在情急之中,她的大脑阴差阳错的把看的电视内容和遭袭的事件融合在一起,形成了一个完全错误的记忆,她自己却丝毫没有察觉,坚信自己记住的是案件的真实过程(1)。

那错误的记忆究竟是怎么形成的呢?一种途径是,一个原有的记忆通过回忆被重新打开,同时来自外界的新信息通过感官摄入,然后被大脑整合进这个打开的记忆,于是就成了一个新的记忆。这个过程就好比我们把一个Word文档从硬盘上调进内存,修改编辑后再存回硬盘,覆盖原来的文档。大脑进行的这个过程叫做记忆的”再固化”,其实每时每刻都在自然的进行着。但当人们没有意识到其实记忆已经被改变,将新的记忆误以为是原来的记忆时,错误记忆就产生了。

Nadel教授领导的实验室做过这样一个试验:第一天,让测试者记住桌子上的20件东西;第二天,让一半的测试者先回忆一下第一天看到了些什么,然后看20件新东西,而另一半测试者只是直接看20件新东西;第三天,让测试者回忆第一天都见到了些什么。不出意料,被要求回忆过的那组会犯更多的错误,把第二天见到的东西记成是第一天的(2),说明他们的记忆的确由于”再固化”而发生了偏差。

做研究,看到现象就忍不住想了解背后的本质。我们当然没法直接打开人的大脑看看究竟,于是我们在小鼠中做了一系列试验,从神经细胞水平探求错误记忆形成的机理。我们首先让小鼠熟悉环境A, 并且通过分子生物学手段把大脑中和这个记忆有关的脑细胞”标记”上,并给这些细胞安上对光敏感的蛋白分子”开关”。然后我们把小鼠放进环境B,给予轻微的电击,同时用激光通过植入大脑中的光导纤维照射这些和A记忆相关的细胞。被光唤醒的A记忆,就这样与B环境的电击联系了起来,于是小鼠形成了自己仿佛在A环境里被电击的错误记忆。下次再进入A环境时,它们都会表现出莫名的恐惧,吓得一动不动,或者努力回避(3)。

通过这个试验,我们利用大脑的”再固化”功能, 将两个时间和空间上都不相关的事件融合,成为一个全新的记忆。由于这个记忆中的事件在现实中并没有发生过,因此这本质上是一个错误记忆。所以我们推测,日常生活中,当我们回想起一件事情,与这个记忆有关的脑细胞可能会被活化。如果同时有新的外来刺激,它们可能也会被大脑整合进这些活跃的细胞中。这样新的刺激和旧的记忆组合,于是这些细胞就代表了一个全新的记忆。这可能就是一种形成错误记忆的细胞水平机制。

有趣的是,我们这个发现被媒体 “催肥”了一把,一晃成了给小鼠移植记忆的《盗梦空间》现实版。回过头来看,我们的研究成果被媒体加工润色,改头换面出现在新闻里,这个过程和记忆的”再固化”真是如出一辙。

你也许会疑惑,为什么自然界会进化出大脑这种不可靠的记忆储存方式呢?其实记忆的可塑性是有生物学意义的。正是这种能够不断改变,不断整合的过程,才使得我们能适应不断变化的外部世界,并具备联想和创新的思维能力,设计和创造出自然界原来不存在的事物。这一点上,以精确可靠著称的计算机恐怕永远也赶不上这个”不靠谱”的大脑。

当你读完本文,你的大脑摄入了这段新的信息以后,我再来问问你,你觉得记忆靠谱吗?

参考文献:

1. Schacter, DL. (2001) The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers (Houghton Mifflin)

2. Hupbach A, Gomez R, Hardt O, Nadel L. (2007) Reconsolidation of episodic memories: a subtle reminder triggers integration of new information. Learn Mem. 14:47-53.

3. Ramirez S, Liu X, Lin P, Suh J, Pignatelli M, Redondo RL, Ryan TJ, Tonegawa S. (2013) Creating a false memory in the hippocampus. Science 341:387–391.